動的ストレッチのメリットについて

今回のブログは「動的ストレッチのメリット」についてお伝えしていきますね!

ストレッチは、姿勢を止めたまま行う静的(スタティック)ストレッチと、軽く勢いをつけて体を動かしながら行う動的(ダイナミック)ストレッチがあります。

2種のうち本日は動的ストレッチのメリットをお伝えします。

1、実動作における可動域を高められる!

静的ストレッチを行っている時とスポーツ時における可動域は必ずしもイコールではありません。運動中に力んでしまうと実動作における可動域が小さくなってしまう為です。 動的ストレッチでは、動作の中でタイミング良く脱力する練習になるため、静的ストレッチで得た柔軟性を実動作の可動域に繋げる為に取り入れましょう。

2、カラダを温めながらストレッチを行える!

動きを止めながら行う静的ストレッチに対して、動かしながら行う動的ストレッチは軽い運動にもなるのでカラダを温める効果もあります。

3、コンディショニング効果が期待できる!

動的ストレッチを行うと、急性的に筋力やパフォーマンスが向上するというデータがある為、運動前のウォーミングアップにも適しています。

次回のブログでは実際のやり方をお伝えしていこうと思いますのでお楽しみに(^ ^)

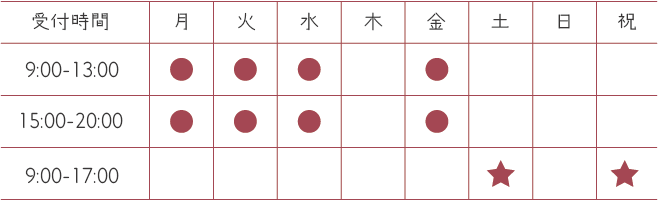

~臨時休診と振替診療のお知らせ~

10月21日(月)~22日(火)臨時休診のため連休となります。

本来は休診日である24日(木)振替診療します。

変則的な日程になりご不便をお掛けし申し訳ございませんが宜しくお願いいたしますm(__)m

ストレッチの効果について

今回のブログは「ストレッチの効果」についてお伝えしていきますね!

ストレッチにはカラダを柔軟にする効果がありますが、「一過的(急性)効果」と「長期的(慢性)効果」に大別されることは知っていますか⁉

一過的効果とは「効果がすぐに表れ、すぐ元に戻る」という意味。 ストレッチを行った直後に可動域が広がる「コンディショニング効果」を狙い、運動前のウォーミングアップに取り入れられる事が多いですね。 一過的な柔軟性をもたらす要因は、筋肉が脱力しやすくなるからです。 なお、持続時間はおよそ30分程度で元に戻るとされていますので、持続時間を考慮して行いましょう。

長期的効果を得るためには、ストレッチを継続的に行うことです。 継続的に行うのは、本質的に可動域が広いカラダへと変化させる「トレーニング効果」の狙いがあります。 長期的な柔軟性向上をもたらす要因は、筋肉が材質的に柔らかくなる、関節構造が柔らかくなるからです。

このようにカラダを改善するには、近道はなく、継続することが大切なのだということが分かりますね…「継続は力なり」です!

10年後も健康でいられるようにコツコツ続けていきましょう(‘ω’)ノ

~夏季休暇のお知らせ~

8月18日(日)~8月22日(木)まで休診とさせていただきます。

ご不便をお掛け致しますが宜しくお願いいたしますm(__)m

8月23日(金)から通常診療です。

胸椎と腰椎の可動域について

今回のブログは「胸椎と腰椎の可動域について」をお伝えしていきます!ちょっと難しいかもしれませんが、知っておくと非常に役立ちますので最後まで読んでみてくださいね。

先ず背骨は頚椎・胸椎・腰椎とありますが、カラダを動かす際に上から下まで均等に動くわけではありません。部位ごとに関節可動域が異なっています。

今回は体幹部分の胸椎と腰椎をみていきましょう。

背中を前後に曲げ伸ばしする「屈曲・伸展」に関しては胸椎よりも腰椎の可動域が大きく、概ね胸椎の倍近い可動域です。また、胸腰椎共に下部の方が可動域が大きいです。

横方向へ曲げ伸ばしする「側屈」は胸椎と腰椎で目立った差はありません。

ひねる動作の「回旋」に関しては胸椎と腰椎で顕著な差がみられます。腰椎は殆ど可動域はなく、ほぼ胸椎の動きによって成り立っています。また、胸椎のなかでも上部の可動域が大きく動きます。

カラダの構造上、ひねる動きは、腰ではなく、胸椎上部が大切だということですね!

これらの可動域の違いをストレッチに応用することができます。

「屈曲・伸展」の動きなら体幹の下部から伸ばす。

「回旋」の動きなら体幹の上部から伸ばしていく感覚で行うと良いでしょう。

ドッグ&キャット等の四つ這い姿勢のエクササイズに取り入れてみてください(^▽^)

なぜコアは意識しにくいのか?

今回のブログは「なぜコアは意識しにくいのか?」をお伝えしていきますね!

コアと呼ばれる体幹(胴体周辺)は手足に比べて動きを意識しにくい為、自在に動かすのは容易ではありません。それは何故なのでしょうか?

1.腕や脚と違い、コアは自分の目で動きを確認しにくいから。

2.脳内において、胴体周辺の動きをコントロールする領域は、手足をコントロールする領域に比べてほんの少ししかないから 。

人間の体をコントロールする脳は部分ごとに異なる役割を持っていて、筋肉を動かす脳の領域は頭頂から両サイドの部分です。

「体部位局在再現地図」という脳の領域ごとに対応する体の各部位のマッピング図では、手や顔の対応領域は広く大きく描かれています。これらの筋肉自体は小さいものの、コントロールする細胞は沢山あります。指先や舌が自在に動く理由はココにあります。 一方で、胴体周辺は筋肉自体が大きいにも関わらず、コントロールする脳の領域面積はとても狭いです。

意識して動かしにくいことが神経生理学的にも証明されている為、自在に動かすには日々練習することが大切だという事が分かりましたね!

さあ、今日も張り切って動きましょう(‘ω’)ノ

姿勢を良くするには?

今回のブログは「姿勢を良くするために知っておきたいこと」をお伝えしていきますね!

Q,姿勢が悪い人はどこが硬いの?

A,姿勢が悪く、猫背になってしまう人は、胸を覆う「大胸筋」が硬くなり、縮こまっている可能性があります。 さらに、背中にある「僧帽筋中部」、左右の肩甲骨の間にある「菱形筋」の筋力が弱くなり、胸を張る力が弱くなっていると考えられます

Q,姿勢を良くするには?

A,「大胸筋」の柔軟性を向上させるストレッチを行います。 さらに「僧帽筋中部」、「菱形筋」の筋トレを行い、肩甲骨を引き寄せる筋力を鍛えると、丸まっていた背中を元に戻し、美しい姿勢にすることが出来ます。

ストレッチはやってるけど、なかなか姿勢が変わらないよ…という方は、鍛える必要があるかもしれません。

府中えにし整骨院ではそのようなお悩みに対して、ピラティスを用いて正しく鍛えて整える方法をお伝えさせて頂きます(^▽^)/

肩こりを解消するには?

今回のブログは「肩こり解消のために知っておきたいこと」をお伝えしていきますね!

Q,肩こりの原因はどこ?

A,肩や肩甲骨の動きに関わる「肩関節周囲の筋肉」、首から肩につく「僧帽筋」が硬くなると、肩コリの原因になります。また、肩先にある「三角筋」が弱くなると、腕の重みが肩関節に掛かかり負担となります。

Q,肩こりを解消するには?

A,上記筋肉の「動的ストレッチ」がオススメ。 さらに「僧帽筋」のストレッチ、「三角筋」の筋トレを行うと、腕の重みを支えられるようになり、肩こり予防になります。

Q,動的ストレッチとは?

A,体をリズミカルに動かしながら、関節や筋肉に刺激を与えるストレッチ法です。 それに対して、同じ姿勢を保ちながら筋肉を伸ばす方法を「静的ストレッチ」と言います。 動的ストレッチを行うと、心拍数が上がって血流が良くなり、筋肉の温度も上がります。それにより冷えて硬くなっていた筋肉が動かしやすくなり、関節の可動域を広げることが出来ます。 この方法は運動前のウォームアップとしても非常に有効です

肩こり予防のためにもこれらの筋肉を定期的にケアしましょう(^▽^)/

足の疲れ、転倒を防ぐためには?

今回のブログでは「足の疲れ、転倒を防ぐために知っておきたいこと」をお伝えしていきますね!

Q,どこが原因で疲れるの?

A,ふくらはぎにある「下腿三頭筋」(腓腹筋とヒラメ筋の総称)、スネにある「前脛骨筋」、足裏にある「足底筋群」が硬くなると、ふくらはぎや足裏に疲労がたまりやすくなります。 また、足首の動きが悪くなり、つまづいて転びやすくなります。

Q,転倒を防ぐためには?

A,「下腿三頭筋」、「前脛骨筋」、「足底筋群」のストレッチを行って柔軟性を向上させます。しかし、それだけでは不十分なので、筋トレもあわせて行います。これにより足首の動きが良くなり、つまづきを予防できます。

ネットや、YouTubeなどで簡単に情報を入手できる便利な世の中ですが、果たしてその方法で成果や結果は出ていますでしょうか??

来院時に皆様が行っている運動をチェックさせていただくと、正しく行えていないパターンが結構あります。 しっかりと結果が出る方法をお伝えしますので、皆様のご来院をお待ちしております(^▽^)/